徒然に 7年12.2

27日日中と28日晨朝に今年もご本山報恩講に出仕させて頂けた

朝のお勤めは阿弥陀堂と御影堂の両堂

そして阿弥陀堂の後門柱の飾り金具は一昨年亡くなられた本元寺門徒の方が寄進されたもの

ご本山でも又お逢いできましたね その輝きは衰えていませんでしたね

高崎にもどり今は本元寺永代墓に眠るその方にご報告できました

念仏は唯一無二の道

諸行無常 是生滅法

この世は因果生滅の法により移ろい変わる 生老病死の人生も又しかり

生滅滅已 寂滅為楽

それを思い通りにいつまでもと欲する心 有為の心を越えよ 浅い夢から覚めよ

酔っ払いの戯言を言うまい

生老病死に捉われない人生を生きよう

その唯一の道が念仏である

念は思い出す忘れない 仏は亡くなられた人々

有縁無縁の先人の人生を想うとき 生死を越えて生きる道筋が示される

お念仏の響きとともに歩む道が仏智により照らされるのだ

人は孤独か

「独生独死独来独去」(大無量寿経)が人生の事実である

これは悲しむべきことではない

私と同じ無量寿(阿弥陀)の命を生きる「人」の世が続いてゆくかぎりは

内省

人に逢いたい

自分に逢いたい

此の世は自分に逢う処

自分を探す処と教えられた

世間では、他者を話題に様々な情報が溢れる

自分を忘れて生きることを人間不在という

人に逢いたい

自分に逢いたい

人の世を生きたい

称名

偉業や功績のある人は名を残した、と云う。

平々凡々たる人生を、悪戦苦闘しつつ歩む人は何か残すのであろうか。

やはり名を残すのである。

前者はその人個人の名が残る。

後者は全ての人が生きる同じ「いのち」の名が残る。

南無阿弥陀仏である。

称名とは御名に称(かな)うこと、アミダの名に相応しいこと。

悪戦苦闘の平々凡々たる人生こそが、アミダの名を伝える尊い人生であることを云う。

全ての人の人生は、アミダの御名を残すのである。

お盆様

亡き人と逢える季節が巡ってくる。

現世にいない人と如何にして逢うことが叶うのか。それは阿弥陀様(大いなる命)によってである。

すべての人が経験するこの世界からの旅立ちの時、阿弥陀の命はその人と共に世界から旅立つ。そしてその瞬間に開かれる静寂へと私たちを導く。

この静寂こそ、生きる者の前に亡き人と逢える阿弥陀の浄土が開かれた瞬間である。

私たちは、その時、亡き人と共にいのちの静寂、即ち浄土を知る。

そして旅立つ者は阿弥陀と共に静寂の浄土へ、見送る者は又この世界へと歩みを進める。

大いなる命の下で。

もうひとつの同窓会

八年ぶりの中学の同窓会。参加者五十人中五、六人誰なのか分からない。申し訳ない、同じ時間と空間を共に過ごしたのに。中学生は高齢者へと変容していた。

式次第の最後に故人となられた方々の名前があった。一人ひとりの面影が浮かぶ。

彼と二人で東京迄受験に行った。彼にはサッカーの練習をサボり叱られた。彼女はコツコツ勉強していた。彼女は黙々と掃除していた。彼女は算盤が得意だった。彼は暴れん坊だった。

皆に共通して思い出されるのは笑顔。中学生のままの笑顔が蘇る。

君達は私の記憶の中でずっと笑顔であり続ける。

だから私も笑顔であり続けたい。そしていつか笑顔で再会したい。

お互いご苦労様でしたと。

因縁

すべての生命は支え合い生きている

空(無我)

我だけを欲う生命は死滅へと向かう

4月3日14時 春の法要逮夜 本元寺住職出仕

下写真画面左 朱色衣新門さま右の巻障子後ろ側に出仕しました。

障子右側の白衣の加役僧が経机を差し出す先に着座しています。

御影堂南側第三座の光栄な座配をしていただきました。

1時間半に亘る法要は厳かなものでした。この法要は下臈出仕といい雅楽が入り、下座の者より着座します。一人ひとり出仕するので普段にもまして身の引き締る感慨深いものでした。

本山報恩講27日お日中住職出仕

御影堂南側第二座出仕でした。

この席は御門首、御連枝(写真手前、海老茶錦色裳附の方)、宗門内局参務役に次ぐ座です。つまり一般寺院住職としては最上座でした。

私の装束は、上座一等黄菊色裳附と四年前に許可された特大功章袈裟雪下色です。その時、お祝いにと草津栗生楽泉園崇信会の方々より寄進されたものです。

ご本山の座配についても、ご寄進の裳附と五条袈裟についても、身に余る光栄であり、誠に有難いことです。

楽泉園光明寮(令4,12,26参詣)

本山報恩講出仕後記

「色直綴と後門」

住職就任時用意した色直綴は不思議な衣だ。正式な法要では、格式が足りない。平生の勤行では重い。いつ着るのかなと。

本山報恩講晨朝のお参りでした。

春の法要晨朝に出仕していた私は、晨朝は秋も黒直綴だと思い込み持参して、報恩講27日晨朝には内陣出仕が叶わなかった。不覚でした。

晨朝にお参りしたいのには訳がある。

阿弥陀堂「後門」は、法中が出仕するとき通る阿弥陀様の後ろの門。門徒さんは入ること叶わぬところ。その「後門柱の飾金具」を本元寺の門徒さんが寄進された。そして住職見て来てくださいと。

なんとしても阿弥陀堂に出仕せねばなるまい。しかし、私が阿弥陀堂に出仕出来るのは、晨朝のお参りだけ。

なのに色直綴は持参していない。万事休すか。

否、明日晨朝に出仕出来ます。

明日28日は報恩講結願なので、晨朝法要の格式が上がり、装束案内も色直綴から色裳附へと格上げされると知った。

つまり今日着服した日中装束と同格である。

すぐさま式務にお願いし出仕を認めていただいた。

後門柱の飾金具、明日拝見いたします。

28日晨朝出仕

阿弥陀堂後門飾金具、厳かで見事な味わいです。写真は撮れませんが、胸を張ってご報告出来ます。

続いての御影堂出仕は昨日と同じく南側第二座でしたが、巡讚(四行詩の初句を独唱する役)を指名されました。人生初の光栄な役回りです。有難いことでした。

この経験を今後の励みに致したいと思います。

上写真27日本山本願寺報恩講お日中法要外陣より

右側朱錦色五条袈裟の後姿の方がご門首 その右隣左向の黄櫨色五条袈裟の方が内局参務 正面海老茶錦色五条袈裟の式文拝読中の方はご連枝

そして左側部分の拡大が表題写真

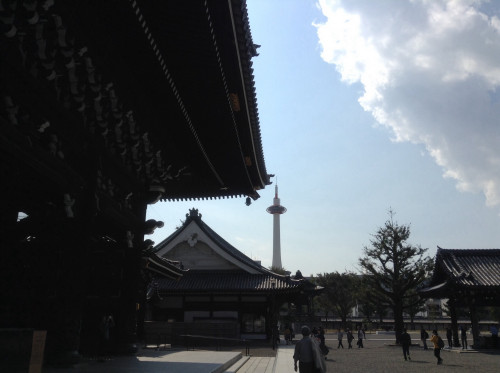

26日p.m6:00本願寺山門

6月21日 渋川正蓮寺 親鸞教室

コロナ禍で明らかになったこと

不要不急の活動が制限された。要、急なこととはなんであったか。

念仏は亡き人を想い念ずること、その時私たちは勇気や意欲を学び思い出す。

念仏は後生(未来)の一大事、未来を開いてくださる仏様に会える。

未来を開く道を亡き人を念じることで学ぶ。

今この念仏こそ、要、急なことなのではあるまいか。

6月10日草津 「国立療養所栗生楽泉園」主催の追弔会に招かれました。

コロナ禍の為、例年各宗教団体から10名以上が招待されるのですが、昨年と本年は真宗大谷派からの1名のみで法要を勤めたいとのことでした。東京教務所と相談の上、群馬組長の私が出仕させていただきました。

中央会館にて13:10より追弔会法要 読経中に園職員と5名の物故者の関係者のお焼香

引きつづき納骨堂前にて読経、同じく職員、関係者のお焼香をいただきました。

風雪に耐え、一生涯をここに生きられた方々を念ずるとき、改めて「いのちを生きる」ことの意味と責任を痛感致しました。

昨今のウクライナの惨状を見聞きするなか、先立たれた方々の「いのち」に応える学びを私たちはしていたのだろうかと自問しておりましたが、楽泉園の皆さんの祈りの姿を拝見してその思いは一層強いものとなりました。慙愧の念に堪えません。

桜の散りゆくを見て想う

願わくは花の下にて 春死なん その如月の望月のころ

西行法師はこの歌を詠み、その通り釈尊の命日二月十五日(陰暦)の翌日(桜の季節)に亡くなられた。世を厭う旅の僧として厭離穢土の生涯を閉じられた。

親鸞聖人ならばこう詠まれまいか。

願わくは花の下にて 春往かん その如月の望月のころ

「往く」は欣求浄土よりさらに一歩、ふるさととして浄土を懐かしむ「浄土往生」をいう。

それは「俱会一処」即ち、また皆が一つに会えるところの「浄土」を願い、そこで待っているよ、と。

散る桜 春のとまりは 知らねども 人は浄土に還るとぞ聞く (住)

「亡き人を想うとはどのようなことか。

私は、人類が形成してきた『聖なるもの』という意味が亡き人へと導いてくれると思う。他者の時間の重みに自分が直接に接するのではなくて、『聖なるもの』としての仏を介して他者と再び相まみえることを願っている。

現世にいない者と如何にして関わることができるのか。大乗仏教が用意した答えは阿弥陀仏である。この仏は超越に関わる。超越とはこの世界からの『旅立ち』であり、すべての人が経験する死に他ならない。

かの仏は死者と共に世界から旅立つのである。生を超える瞬間に開かれる静寂へと行くのだ。その静寂の時間を浄土と呼ぶ。」(立川武蔵;「生命に目的はあるのか」より)

立川武蔵先生の名古屋大学助教授時代、住職は印度仏教哲学をご指導頂きました。緻密なサンスクリット原典講読は厳しいものでした。しかし単に理詰めに読むのではなく、大きな目的を持って学問されていると親しみを感じていました。「聖なるもの」です。

今回この先生の文章に触れて、そしてそれが阿弥陀であったと知り改めて学生時代のノートを開いて居ます。

「建仁辛の酉の歴、

雑行を棄てて本願に帰す」

(化身土後序)

雑行は毒が行為に混じること、毒とは結果を求めること、

その結果とは虚妄分別が創り出す当てにならない不確かなもの。

私どもが求める人生は、その不確かなものを追い求め続けるがゆえに、行く末が不安になる。

私は生れて来た処を知らない、死に往く先も知らない。

であるのに虚妄分別が人生の結果をもとめる。

これを聖人は雑行と云われる。

この私どもの人生には、帰依処すなはち死に場所があるのだと、それが南無阿弥陀仏のご本尊であると。

死に場所がはっきりするから安心決定するのであると。

それを聖人は本願に帰すと云われた。

念佛は無上道

無上は上のない事 同時に下のない事

平等である事を云う

世間は有上道 上を求め下を嫌い上下差別を生む

差別を厭い平等を願う道が無上道

有上道を生きる私に佛は無上道を示された

お念佛を申せと

佛の大悲心は「世のすべてに責任を感ずる心」を云う

一切衆生を救わんと云う阿弥陀の願いは大悲心より生まれる。

大悲心は自らの行為(業)によるもの以外にも責任を感ずる心(宿業感)である。世の営み、自然の営みの一切に責任を感ずる心である。自分は、一切衆生との関係性の中で生かされていると気づく心が、宿業を感ずるのである。

一切衆生と共に生き、一切衆生に責任を感ずる心が、一切衆生を救わんと云う大悲心である。

その大悲の願いが私に、宿業感を呼び覚まし「お念仏申せ」と働きかけるのである。

それを南無阿弥陀佛と云う。

京都本山参詣

本元寺同朋の会は副住職と坊守に任せ、本山報告法要に参詣した。

京都泊し、参詣の後、都の秋を探してみた。洛中の寺社仏閣(写真左勧修寺右今宮神社)、街の小路と。しかし殆ど紅葉は見られない。少し気落ちした私に清沢満之の言葉が思い出された。

「君は桜を見ぬと春を楽しめぬのか、紅葉がないと秋が分からぬか。」

御影堂に戻り聖人に正対した。凛とした澄んだ空気は秋そのものだ。

十一月二十八日聖人御命日報恩講、真宗門徒の秋の盛りは直ぐ其処である。

30.10

「善導独明仏正意」

1. 念仏の道は仏の真実の言葉に触れることから始まる。仏法は人の分別を越えて毛穴から入る。

真宗の教えは先ず、経文や正信偈に声明で親しむことから始めますが、これは、一番難しいこと(解らない言葉)を出発点にしているということです。

通常の学習は、易しいものから難しいものへと進みますが、善導大師は今生の仏道の学びに於いて、それでは間に合わない、と云われます。

「一番難しい、一番大切な問題から挑みなさい」と。

巷間、たとえば、骨董の世界では、修行中の弟子に、はじめに最高の本物に触れさせるそうです。真偽も判らぬ者に、先ず、本物を教える、という方法です。審美眼が、知らず磨かれるのです。

2. 善導大師、他宗より論難を被る。

(1)「願生彼国 即得往生(念仏を申すときただちに往生す)」(大経巻下)とあるが、即時ではなく別時ではないか。

(2) 念仏者(まことの信心の人)は摂取不捨であるのに、他宗の衆生は救われないというのは、一切衆生を救わんという願心と矛盾しないか。

善導大師は、著作「観念法門」の中で、たしかに、「総不論照摂 余雑行行者(雑行雑修の人をばすべてみなてらしまもりたまわずとなり;聖人註)」、と云われています。

これは、「方便随順」という、念仏に反する人に教えを押し付けない、不信の人にはあえて念仏を露わにしない、という考えを表明しているものなのです。念仏者以外は助からないという事ではありません。

3. 善導大師の立場は「方便」

「方」は正面から向かうこと、「便」は己の外に立って相手の土俵に乗ることを、それぞれ意味します。自らの考えのみを主張するのではなく、相手と向き合い彼の言い分を認めることで、真実に迫ることを方便と云います。

善導大師は、2-(1)の論難に対して、多くの念仏者が即得往生していないことを認めた上で、真実の教えを「観無量寿経」に見出します。

「若有衆生 願生彼国 発三種心 即便往生・・一者至誠心 二者深心 三者回向発願心」(三種類の真実の信心をおこせば、すなはち直ちに往生が叶う)(観経)

念仏者すべてが即得往生とならないのは、この観経の上品上生に説かれる三心を具備していないからだ。しかし、念仏往生は上品上生から下品下生まで九種あり、上品上生以外では三心がなく即時ではないが、念仏往生は真実である、と明らかにされます。

そして、この「方便」の立場が、2-(2)の論難に対する答えにもなっているのです。

「総不論照摂 余雑業行者」(念仏を不信の人に押し付けない)という教えは、不信の人を切り捨てるのではなく、不信の人との縁(論難)があってはじめて真実信心を得たのだ、と一切衆生を尊ぶのです。

こうして、善導大師は、大経の教え(即得往生)を深めた観経の三心の教え(即得往生には三心が必要であるが、不信の人も別時に往生できる)に到ることができました。

論難を通じて、現生の即得往生における三心の教えについて、善導大師が初めて明らかにされたことを指して、聖人は「正信偈」で、「善導独明仏正意」と詠われたのです。

その教えは、「先ず念仏申せ、仏法を聴聞せよ、たとえ解らなくとも不信であっても、仏の正意は毛穴から入り身に成るぞ。」というものでした。

30.5

「天上天下唯我独尊」

天にも地にもただ我ひとりにして尊し

さるご夫婦は、亡き子の月命日参りのみならず毎年四月初旬、祥月命日法要を拙寺で勤められます。お子さんは私の長男と同学年であり、桜の咲く頃、七歳で遷化されました。

親は子の成長に一喜一憂し、様々な期待や希望を抱くものですが、夭折した子には叶わぬ夢です。しかし、人生を完結出来なくても、そのいのちの尊さに変わりはありません。

ご夫婦は亡き子への追慕のみで過ごされてきたのではなく、下の子を大切に育てつつ、家業に打ち込まれてきました。

それでも、必ず思い出されるのです、毎年の祥月命日に亡き子のいのちの呼びかけを。

無条件に尊いいのちとして、我が子を慈しむ姿がそこにはあり、その無条件のいのちの尊さを、釈尊は「唯我独尊」と宣われたのです。

30.4

「思いを表す」

近くの交番に国旗が掲揚されていた。

「祝日でもないのに」とよく見ると半旗である。

三月十一日、東日本大震災の日である。朝から各メディアも、弔意と応援の思いを報道している。この尊い犠牲から教えられた記憶を風化させまいと。

大震災を忘れずに、弔意や応援の思いを表すという営みは、私たち一人ひとりにできる継続支援の一歩でもあろう。

私は先ず、お内仏に手を合わせた。

30.3

「梅の花は春の当来を告げる」

それは「信心歓喜」の姿である。

冬の厳しい寒さが続く二月中旬に、境内の白梅は咲きました。まだ春は来ていませんが必ず来ること、春の「当来」を告げているのです。

仏の功徳、利益には「現益」と「当益」があります。仏の利益と云うと現益(現世利益、今救われる)のことであると多くの方は考えられておられるようですが、念佛の利益は当益(必ず救われるときが訪れる)です。それは、冬の寒さの中に在っても、春の当来を約束してくれる梅の花に喩られます。必ず春が来ると確信できた時、冬の寒さの只中にも、辛いだけではない味わいが湧いてくるものです。

信心は、「必ず一切衆生を救わん、念佛申せ」という誓願のもと、阿弥陀(無始よりこのかた受け継がれ私を生かしているいのち)と私とが約束し、念佛申す身となることです。

信心賜った(阿弥陀の心に目覚めた)時、流転していたいのちは冬の寒さの中であっても春の当来を確信し、歓喜するのです。

因みに聖人は、当来するものを「歓ぶ」、現来したものを「慶ぶ」と厳密に使い分けられています。

30.2

「人としての悲しみを知らないものは、

人としての喜びを知らない」(金子大榮)

人としての悲しみとは、受け難くして受けた人生であるのに、浄土往生の道を歩まず、阿弥陀に背をむける姿。

往生は生まれ変わること、生き方が変わること。

一生懸命生きているのに、それが知らず知らず浄土へ阿弥陀へ背を向ける生き方になっている(罪悪深重の身である)ことを、人としての悲しみといいます。しかし、悲しみを知る(罪悪深重の身に気付く)ことで一切衆生を救わんという願心に目覚め、浄土を目指す歩みが始まります。

背き続けるこの私を、それでも見捨てずに生かす阿弥陀のいのち、照らし続ける阿弥陀の願心に出遇えたとき、すなはち浄土に真向かいになれたとき、人としての喜びを知るのです。

そして、人としての喜びを知る人の歩みは、後に続く人々の人生を照らし導くのです。

聖人は、人としての悲しみを知る歩みを往相、人としての喜びを示す(仏となる)歩みを還相と云われます。

人としての悲しみを教えてくだされた人生を歩まれたのが聖徳太子。

人としての喜びを教えてくだされた人生を歩まれたのが七高僧です。

30.1