親鸞さま巡り京都編

承親鸞聖人ご旧跡巡り

1️⃣ 京都篇

![]() 親鸞さま巡り京都地図.pdf (4.9MB)

親鸞さま巡り京都地図.pdf (4.9MB)![]()

A、東本願寺(真宗本廟)

東本願寺は、真宗大谷派の本山で「真宗本廟」といい、阿弥陀堂(本堂)にはご本尊の阿弥陀如来さまを、御影堂には宗祖親鸞聖人の御眞影を安置しています。

真宗本廟は、聖人が明らかにされた本願念仏の教えに出遇い、人として生きる意味を見出し、同朋(とも)との交わりを開く帰依処・根本道場として、今日までご門徒により維持相続されてきました。聖人は、生きる事の意味に出遇えるよりどころを、本願念仏の道として見出されました。そして、同じように道を求め歩もうとする人々を、「御同朋、御同行」として尊敬し、ともに歩まれました。

この親鸞聖人巡りを参考にされ、京都の御旧跡を探訪していただくことが、聖人のご苦労を偲び、皆さまの歩みの一助となりますよう願っております。

阿弥陀堂 御影堂

1、法界寺(日野薬師:真言宗醍醐派)伏見区日野西大道町

承安三年(1173年)、親鸞聖人は日野有範を父とし吉光女を母として、ここで誕生されたと伝えられています。幼少期をこの地で過ごされた聖人が、お寺のお庭で遊ばれたり、ご本堂にお参りされていたかと思うと、悠久の時も身近に感じられます。

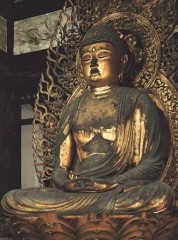

ご本尊阿弥陀如来坐像は、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像(定朝作)と対を成す国宝の仏さまです。

下をクリックして下さい。グーグルマップが開きます。

2、誕生院(西本願寺)

昭和六年(1931年)、法界寺に隣接して、西本願寺が誕生院の本堂を新築されました。ご本尊阿弥陀如来さまの両脇に、聖人幼童の御影と父有範公の木像が安置されています。境内には、産湯井戸や胞衣塚があります。

3、青蓮院門跡(粟田御所:天台宗三門跡の一つ)

治承五年(1181年)、聖人満九才の時、三代門主慈円(慈鎮和尚)のもと、ここで得度されたと伝えられています。境内には「御得度の間」や、剃髪の毛を用いた像が安置される「植髪堂」、残りの髪を納めた遺髪塔などあります。

報恩講で拝読される「御伝鈔」並びに「御絵伝」は、ここ青蓮院で聖人が出家される場面から始まります。

南側には、浄土宗ご本山知恩院(法然上人墓所)があります。

さらに、知恩院南に隣接して、聖人の墓所大谷祖廟があります。

B、大谷祖廟

聖人滅後、大谷祖廟は本願念仏の教えを受けた多くの御同朋によって護持されてきました。関東を中心とする多くの門弟も遠路はるばる上洛し、御影像を拝して墓所を参拝されました。その感銘を胸に、本願念仏の教えをさらに聴聞されていかれました。

祖廟をお守りされていた聖人のご息女覚信尼は、自らを廟堂留守職と名乗られています。祖廟の主(あるじ)は祖廟を建立された関東の御同朋にほかならない、との思いからでした。この祖廟が現在の真宗本廟(本願寺)となるわけですから、本願寺の主(責任者)は、御同朋御門徒(わたしたち)であるということなのです。

4、雲母坂(きららざか)

聖人が最初に比叡山に登られた道といわれています。勅使参向に用いられ、勅使坂ともいわれました。

5、比叡山延暦寺(根本中堂)

1)無動寺谷大乗院 出家の後、聖人はここで最初に勉学されたと伝えられています。

2)西塔聖光院跡・常行堂 大乗院での勉学の後、常行堂の堂僧(位の低い修行僧)として修行に励まれたといわれています。

3)横川中堂 爾後、聖人が勉学されたのが「横川」といわれています。ご妻女恵信尼の消息に「殿の比叡の山に堂僧つとめておわしましける」とある一節から、慈円が検校であられた横川の楞厳三昧院の常行堂において、不断念仏を修する「堂僧」として勉学に励まれたといわれています。

6、六角堂(紫雲山頂法寺)

伝聖徳太子建立の元天台宗単立寺院です。

建仁元年(1201年)、聖人は二十九才で比叡山を下られ、この観音堂に百日参籠されました。九十五日目の払暁、太子の示現を受け、後生の助かる道を求めて吉水の地に法然上人を尋ね、浄土真宗の教えに出遭われた、とご妻女恵信尼が越後から京都の末娘覚信尼へ宛てたご消息にあります。

7、岡崎別院(東本願寺)

聖人はこの地に庵をむすび、吉水の上人のもとへ通われました。本堂左の石柵で囲われた池は、越後配流の折、姿を映して名残を惜しんだと伝えられる姿見の池です。

8、安養寺(吉水)

聖人はここに通われ、法然上人から浄土真実の教えを受けられました。近くの弁天堂境内に「吉水」と彫られた古井戸があり、この辺りが吉水の地であったことを偲ばせます。

9、光円寺

聖人入滅の地に関しては諸説がありますが、寺伝によれば当地で入滅し、ご遺体は事情により善法院に移されたといわれています。

「御伝鈔」にある常陸国の平太郎が熊野詣の可否を聖人に尋ねた「五条西洞院わたり」の場所は、この地であろうとされています。

10、善法院跡(現・市立京都御池中学校)

弘長二年(1262年)、九十歳の聖人は、十一月下旬、病床につかれ、二十八日、お念仏の息絶えて、善法院にて往生の素懐を遂げられました。現在は「見真大師遷化之舊跡」の石碑と顕彰碑を残すのみです。

11、延仁寺

「洛陽東山の西の麓、鳥部野の南の辺、延仁寺に葬したてまつる」(「御伝鈔」)とあるように、聖人はこの辺りで荼毘に付されました。

12、崇泰院

文永九年(1272年)十一月、ご息女覚信尼は、大谷の地の墳墓を改め、遺弟たちの協力のもとこの地に廟堂を建て、聖人の御影像を安置されました。これが大谷祖廟の起源であり、本願寺の始まりとなります。なお、顕彰碑にありますように、ここは、蓮如上人ご誕生の地でもあります。

この他に 「京都御所仁寿殿」 もあります。「御伝鈔」にある、親鸞聖人、法然上人に流罪の裁定を下した当時の役所でした。

2️⃣ 越後篇

越後の親鸞さま巡りについては真宗大谷派越後三条教区ネットに詳しいページがありますので、ご参照ください.