茨城 親鸞聖人ご旧跡

光照寺(真宗大谷派 開基:教名房)笠間市笠間

越後流罪の赦免後、聖人は京へは戻らず、信濃・上野・下野を経て常陸に移られ、およそ二十年間、住まわれました。光照寺は、笠間にある複数の草庵跡のなかのひとつで、「関東お草履脱ぎの聖地」と伝えられています。

この地が京の風景に似ていることや、近くの庄司邸に多数の仏典が所蔵されていたことを喜び、永住を決意されたと云われています。

山門よりご本堂を望む

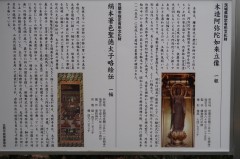

西念寺(単立寺院 開基:頼重房敎養)笠間市稲田

茫洋とした田園のなか、長い杉の参道の先に、室町期建立と云われる楼門があり、奥の本堂が草庵跡と伝えられています。

本堂前には、弁円懺悔の楼、聖人の杖から芽生えた御杖杉、伝鹿島神社寄進「神原の井戸」、お手植えの巨木「お葉つき銀杏」(天然記念物)などがあります。開基の頼重房敎養は、歌人の定家卿と親交の厚かった鎌倉幕府の御家人宇都宮頼綱の弟にあたります。

帰洛するまで(1235年)、ここ西念寺の草庵を生活拠点とされていました。

風格のある楼門下で満足気な住職。楼門二階の扁額は山号の稲田山。

天然記念物の大銀杏 西念寺本堂

大覚寺(浄土真宗本願寺派 開基:善性房)石岡市大増

本堂裏の板敷山は、山伏弁円に襲われかけた法難の地で(「御伝鈔」)、弟子の善性房が草庵を結んだのが始まりとされています。

弁円は修験道の大家として地元で敬愛されていましたが、聖人の教えに人々が傾くのを快く思わず、板敷山山頂に護摩檀を築き、南麓に三日三晩、弟子三十五人と待ち伏せしましたが、ここを通い路とする聖人を見つけることができませんでした。

業を煮やした弁円は、武装したまま稲田の草庵を襲ったものの、聖人のお姿を拝して、尊い魅力に害心が消え失せ、明法房という名を得て弟子として仕えたのでした。

山門を入りご本堂を望む